こんにちは! 九条です!

記念すべき初投稿は日本史の古代から始めていきたいと思います!

皆さんは旧石器時代にはどんなことを学びましたか?やじり、竪穴住居、貝塚など・・・いろいろあると思いますが、今回は教科書外の社会科なので全く違うテーマを話したいと思います。

イスラエルとの関係

また突然何を言い出すんだ、お前は陰謀論者か?都市伝説ニキか?と思った方もいるかもしれません。確かに都市伝説は大好きですし、個人のYouTubeアカウントもたっくーTVさんやコヤッキーさんをフォローしています。ただ、そんなこととは関係なく今回は教科書に載せられない社会科!なので(笑)好きなことは書かせていただきたいと思います。

さて、古代日本と古代イスラエル。遠い二つの地だが奇妙な共通点がいくつかあります。

①神社の構造

通常海外から日本に来た人が神社を見たときに、見たことがないものだと異質に感じるのが普通です。なんせ、日本古来の神道による神殿であるからです。日本人がメッカの神殿を見ても何も感じないのと同様のことです。しかし、ユダヤ人にとっては神社の鳥居はなじみの深いものです。なぜならイスラエルの民家の玄関口の構造とそっくりだからです。さらに鳥居の色といえば赤ですが、これも宗教的にれっきとした意味があります。

②六芒星

こちらはイスラエルの国旗です。

続いて、こちらは伊勢神宮内宮・外宮の石灯篭です

伊勢神宮にはこのような石灯篭が700個ほどありますが、そのほとんどにこの六芒星が刻まれています。何かしらの関係が日本とイスラエルにあってもおかしくありません。さらに詳しい話を見たい方はこの先のリンク先へ!

https://inri.client.jp/hexagon/floorA3F_hb/a3fhb010.html

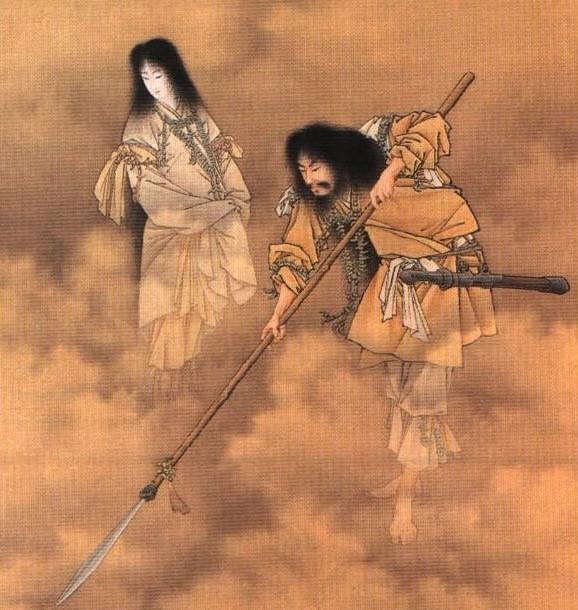

徐福と日本

徐福とは古代中国にて始皇帝に仕えた方士(方術→瞑想や気功など用いる人々のこと)です。始皇帝は中華統一後、不老不死を追い求めました。始皇帝は不老不死の薬を見つけるよう徐福に命じます。その命を受けて、徐福は3000人の仲間を連れて渤海の先にあるとされる神仙が住むとされた山を目指しました。しかし、それ以降徐福は帰ることはなかったとのことです。これが『史記』「淮南衡山列伝」に記された徐福伝説です。

この出来事は紀元前219年頃の出来事だとされています。日本では弥生時代初期のころですね。実は徐福には日本に住んでいたという伝説があります。

実は日本には徐福の言い伝えが残る場所が全国で20カ所以上あります。和歌山の新宮市には徐福公園というものがあり、徐福像まで建てられている。ここまでの伝説が残っていれば徐福が日本に来ていたことはほぼ明白だと言ってもいいでしょう。

そしてもうひとつ、縄文→弥生に代わったタイミングで稲作文化が日本にもたらされた。実はこの稲作を伝えたのは徐福一行ではないかといわれている。タイミング的にも問題はないし、3000人ほどの仲間を連れていたのであれば秦に戻らず、日本に住むことを決めた者も多いでしょう。

日本書紀と古事記

古代日本の書記として有名なものはこの2つでしょう。どちらも今日の古代日本を読み解くにあたって重要なピースとなっています。ではこの2つ、どう違うのかを知っている方はいらっしゃいますか?古事記の方が古く作られて・・・みたいなものが多いと思います。

①古事記→天武天皇の命令を受けた太安万侶という貴族が稗田阿礼という役人が話した内容をまとめて記したものになります。成立は712年。内容は物語性を重視した紀伝体で書かれています。全3巻

②日本書紀→天武天皇の命令を受けた舎人親王(天武天皇の皇子)をリーダとしたチームによって記されています。メンバーには渡来人も含まれていたようです。成立は720年。編年体という出来事を年代順にまとめる書き方を採用しており、これは中国の歴史書に倣った書き方で、当時の日本の正史となる歴史書になります。全30巻

③では上記以外にどのような違いがあるのでしょうか?例えばわかりやすい例でいうとヤマトタケルノミコトの神話の扱い方に違いが出ております。

古事記→ヤマトタケルを父親の目線から恐ろしい息子として扱い、英雄らしいエピソードが豊富です。

日本書紀→ヤマトタケルをほめたたえた内容が見受けられます。また古事記のような英雄らしいエピソードはほとんどありません。

また日本書紀は全30巻あるのにもかかわらず、神話について書かれているのは3巻のみ。古事記は3巻のうち、1巻丸ごと使って記されています。さらに古事記は変体漢文という漢文に倣って日本語の文章を漢字で表記したものに対して、日本書紀は漢文で記されています。古事記は当時の市民にとっても読みやすい文章ですが、日本書紀は教養のある貴族や、中国でないと読みづらかったでしょう。

当時、遣隋使や遣唐使を派遣し中国の文化を学習し日本に持ち帰って中国の文化に倣っていこうとした時代です。自国の文化を書記でまとめるという事も同じものでした。

古事記→国内向けの書物

日本書紀→国外向けの書物という事ですね。

いかがでしたか?

こんな感じでいろんな雑学をまとめていきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います!

No responses yet